子供を私立小学校に入学させたいと思ったら、情報収取をするだろう。

私も2度ほど、体験したので後学のために残しておきたい。

目次

私立小学校を受験させたいと思った動機

私立小学校に行きたいと6歳未満の子供が言うわけではないので、すべて親のエゴである。

私は、小学校に上がる前に神奈川県から福岡県に移住してきた。

公立の小学校に進み、公立の中学校に進む。

それが当たり前であったし、それしか知らなかった。

もちろん、全員が全員というわけではなく、ごく一部の「ガリ勉」と揶揄された頭のいい友人だったり、某社の社長の息子でお金持ちの友人だったりは私立中学に進学はしていたが。

時がたち、妻と二人で子供のことを相談したとき私立中学校に入学させることは決めていた。しかし、問題は小学校だった。

私の小学校時代の思い出といえば、児童同士のケンカやいじめ、教員による暴言や暴力。

これが非常に引っかかった。

私の5年生・6年生時の担任のオータニ先生は、児童の言葉や態度が気に入らないと缶ペンケースで頭をたたく、ビンタする、蹴るなどが日常的に行われており、それを止める教員もいないありさま。

また、オルガンが弾けないからと2年間1度たりとも音楽の授業がなく、代わりに教員の性生活を聞かされ、何時間でも説教が続いた。

正直、異常である。

同じような体験を子供にさせる可能性が1%でもあれば、私立小学校に行かせたい。

私立小学校の教員であれば、公務員の教員とは違い問題があれば提言しやすい。と私は妻に力説した。

これが私のエゴである。

夫婦間の価値観を共有しておくこと

私立小学校に行かせる。と決めたのであれば、夫婦でその方向性と価値観を共有することが必要である。

配偶者が妥協する。または自身が妥協する。というのが肝要である。

以降は最低限、夫婦間で事前に共有しておきたいこと

1:どこの私立小学校にするか

2:塾は行くか、独学で進めるか

3:不合格だったときは、再受験させるか

4:小学校で勉強についていけなくなったときはどうするか

5:学費の支払いが家計を圧迫し、辞めざるをえなくなったときはどうするか

私立小学校の選び方

夫婦間で価値観を共有しておけば、選び方は自由である。

地域の友人や親せきが通学していれば、生のよい情報を収集できる。

ただし、私のようにそのような生の情報が得られない場合は、オープンスクールに早い段階で行くこと。

オープンスクールでは、校内だけではなく、在学中の児童、教員、事務員、警備員の雰囲気もリアルに感じ取れる。

あと、有意義であるのは「同じ保護者」を確認できることである。

保護者の観察は、なにも校内のみではない。

車の運転に始まり、服装や髪型、学校側への態度といった所作を感じ取れるのは非常に大きい。

そのためオープンスクールは1度だけではなく、開催される都度、参加した方がよい。

参考までに私が私立小学校に求めたもの。

1:ICT教育がしっかり確立されて運用されているか

2:ネイティブスピーカーによる英語教育がなされているか

3:勉強だけではなく私立小学校特有の宗教に関連した情操教育がなされているか

4:教員の物腰は、厳しく、優しいこと

5:学校の教育方針と校長の熱意

受験対策のために学習塾の月謝は最低でも4万円を見積もる

個人塾ではなく法人経営の学習塾を選んだ。

月謝は最低でも4万円。

その他、春季特別講座、夏季特別講座、弱点強化講座、面接力強化講座、基礎力特訓講座、直前期講座などなどなど。

実に事細かな特別講座が準備されている。

特別講座であるため、通常の月謝にプラスオンされることで月8万円を超える月もでてくる。

なるべく費用は抑えたいと思うだろう。

そして、同時に「この講座を受けなくて受験失敗するくらいなら安いものだ」と申し込みをしてしまうのだ。

学習塾側は強制はしない。

ただ、「合格をより完璧なものにしたい」「合格圏内に届いていないから」「弱点を強化したい」「得意を伸ばして得点源にしておきたい」という親の思惑で申し込みは完了する。

学習塾の送迎問題

学習塾に未就学児を、自宅から一人で向かわせることはないと思う。

そのため、送迎が必要になる。

場合によっては、毎度、コインパーキングに駐車して送迎をするかもしれない。

コインパーキングの料金もだが、問題は送迎の回数である。

通常の講義で週2回。特別講座で1回。直前対策でさらに1回。などとなるため場合によっては数か月間、休日返上となる可能性もある。

宿題とは別の市販教材

基礎項目の確実な理解、得点源項目の強化、弱点項目の補強。といった意味合いで、塾で出される宿題とは別に市販の教材を購入している。

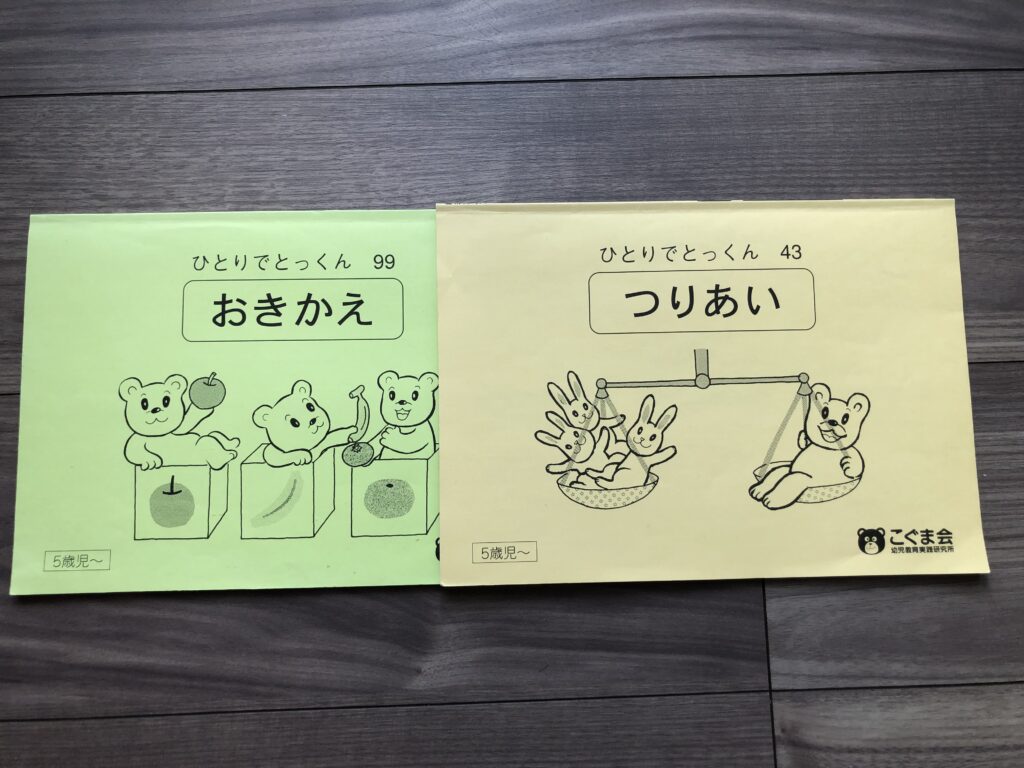

基礎項目の確実な理解のために「ひとりでとっくん」シリーズ

基礎項目については「こぐま会」の「ひとりでとっくん」シリーズがおすすめである。

細かく分野が設定されているので、「基礎が怪しい」と思うものは、ひとりでとっくんシリーズで理解を深めていきたい。

弱点補強のための「幼少一貫 論理育成問題集」

さきほどの「ひとりでとっくん」シリーズで基礎項目を固められたら、次はこちらの「幼少一貫 論理育成問題集」になる。

いきなり難しい問題で、子供の心を挫くような構成ではなく徐々に難しくなっていくため、どの段階でつまづいたか?が分かり易くなる。

得意分野の強化、得点源の強化「ハイレベ合格ワーク100」

塾ででる宿題、テストのとき直しと同時に、得意分野(得点源)の強化でしょうがく社の「ハイレベ合格ワーク100」を解く。

一枚単位ではあるものの、レベルが違う。

わからないなりに、わかるところで点を取るという考え方を教えるためにも利用ができる。

実力判定用「幼児模擬テスト集」

試験近くになると、判定試験が多くなってくる。

そこに加えてしょうがく社の「幼児模擬テスト集」を行っていく。

塾のテストと同じように制限時間を設けて実施してきた。

A3サイズ対応のプリンタを購入する

実際の受験で使用されるB4用紙で、塾のテストは配布される。

そのため、A3サイズ対応のプリンタを購入した。

ブラザーのMFC-J7100CDW(A3対応)インクジェットプリンター・複合機である。

塾での問題や模試は「繰り返し解く」という考え方を持っていたので購入した。

キンコーズが近くにある場合や、コンビニ印刷のコストでも気にしない場合、繰り返し解く必要はない。という考え方であれば別に買う必要なはい。

ブラザー社でなくてもよいが、連続印刷できるものを選択する方が好ましい。

なぜなら。ホチキス止めを外したとしても一枚ずつスキャナ面でコピーしていくのは、かなりしんどい。

あと、よほどのことがない限りモノクロ印刷になるため、経済的にもすぐれものである。

ただし。かなり大きいため場所を考える必要がある。

親は算数の概念を、算数を使わずに説明する必要がある

イラストで描かれた天秤が3つある。

一つ目の天秤の右側のお皿にはリンゴが3つ。バナナが1つ。

二つ目の天秤の右側のお皿にはバナナが2つ。スイカが1つ。

三つ目の天秤の右側のお皿にはスイカが1つ。

三つ目の天秤が釣り合うためには、リンゴはいくつ必要か。

大人は算数を使って簡単に答えを出すだろう。

しかし、受験生はまだ算数を習っていない幼稚園児である。

算数の概念ではあるが、算数を使わず説明して子供に納得させて理解させなければならない。

これは一例で、塾でならったこと、弱点補強のとき「子供が理解できる」ように説明と回答することが求められる。

親の面接対策

私立小学校の受験は、子供だけのものではない。

保護者である親の面接も兼ねている。

最低限、塾で配布される私立小学校の過去の面接で聴かれたことは抑えておく。

余裕があれば日本学習図書の「新・小学校受験の入試面接Q&A 」まで目を通しておきたい。

就職や転職の際の面接のとき同じく、親も面接されるからだ。

そのため、保護者は「なぜその私立小学校を選んだのか」「なぜ受験しようと思ったのか」や「子供にどんな小学生になってもらいたいか」といった価値観を明らかにする必要がある。

そして何より「受験ではあるが、親である」

この言葉の意味を理解して面接に臨まなければならない。

4歳5歳で受験勉強する子供は、それだけで褒めるに値する

判定試験で判定が悪いとき。

基礎項目を理解してくれないとき。

同じ問題で何度も同じ間違いをするとき。

わからない、できないと泣きわめくとき。

様々なタイミングで、様々な理由で、きっとイライラすると思う。

「なんでこんな簡単なことがわからないんだ」

きっとそう思うことがでてくると思う。

そのときは、「父は忘れる」を読むといい。

私立小学校受験を思い返して、やっておいてよかったことを伝える。

1:どんなに小さなことでも大げさに褒める

間違えたことに目を向けるより、頑張ったこと。解きなおして正解になったことを褒める。

なぜなら、日々のプリントや宿題、模試の結果がゴールではないからだ。

あくまでゴールは私立小学校の合格。

一喜一憂するのではなく、大局を見て、日々勉強する子どもを褒めてあげよう。

しっかり心から褒めてあげよう。口先ではなく、挑戦している子供を褒めてあげよう。

怒ると後悔する。

寝静まった子供を見て「言い過ぎた」「ごめん」などと後悔が溢れてくる。そして寝ている我が子のおでこにキスをするだろう。

だって私も怒って後悔した父親であるからだ。

2:親子で遊ぶ時間も大事

受験勉強というと、高校受験のように根を詰めて勉強するイメージを持っていた。

ただ、受験するのは産まれてまだ4年か5年しか経っていない子供である。

幼稚園から帰ってきて、塾に行き、家に帰れば問題集。

私はよく絵本の読み聞かせをしたし、公園に行って走り回る姿を眺めたりもした。

ドライブに出て、流れる夜景とディズニージャズで寝落ちさせたりもした。

季節を感じるイベントに出掛け、花見や紅葉狩りでお弁当を食べ、収穫体験や動物との触れあいなど子供のときにしか楽しめないであろうことは、勉強の合間の息抜きでやってきた。

灰色の幼少時期にさせると、親も後悔する。

勉強している姿も写真を撮ってあげるといい。

幼児なのに真剣な表情をする姿は、実に格好良く、そして可愛いのだ。

3:日記をつける

昨年から連用日記を使用しているが、それ以前は手帳に3行日記を書いていた。

振り返ると、受験前日に「子供と一緒に頑張ってきた」という自負と自信が生まれる。

イラついたり、悲しんだり、憤慨したりと色々な感情を書き留めておくといい。

最後に

子供が問題を解けないのは、わからないからだ。

なぜ「わからない」のか。

それは子供が「わかった」と言える教え方ができていない親が悪いからだ。

子供は褒めこそすれ、怒る道理はない。

そんなことよりも、行かせてあげたい私立小学校のぶかぶかの制服、ピカピカの大きなランドセル、満面の笑み、春の青空を想像してあげよう。

頑張った子供には必ず春が訪れるからだ。